주요뉴스

美·日금리 탠트럼, 하반기 韓 채권시장 방향은 [fn마켓워치]

파이낸셜뉴스 2025.05.27 06:02 댓글 0

|

| (출처=연합뉴스) |

■ 韓·美 채권 동조화...미국 뛰니 한국도 뛰어

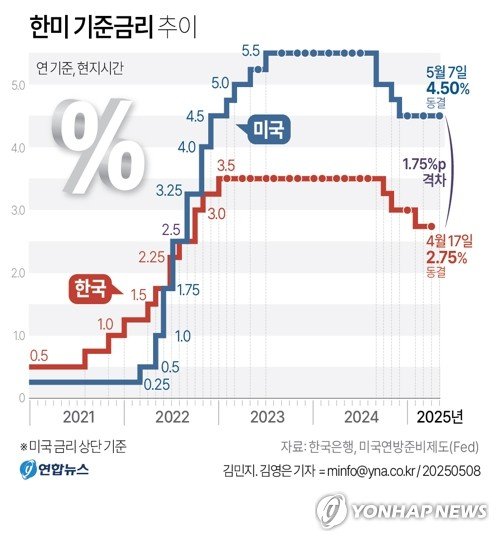

26일 채권정보센터에 따르면 국고채 10년물 금리는 지난 2일 연 2.593%에서 26일 기준 연 2.766%까지 17.3bp(1bp=0.01%p) 뛰었다. 미국 국채 금리와 탈동조화 현상을 보이던 우리나라 국고채 금리는 최근 미국채 금리를 따라 움직이며 다시 동조화하는 모습이다.

앞서 상호관세 발표가 있던 지난달 미국 국채 10년물 금리는 24년 만에 최대로 올랐다. 미국 10년물 금리는 연 4.5% 수준에서 움직이고 있다. 또 지난 22일(현지시간) 트럼프 행정부의 대규모 감세안이 미 하원을 통과하면서 30년물 금리도 급등하며 2023년 10월 이후 처음으로 5%를 돌파했다. 관세·재정 정책의 불확실성 탓에 안전자산으로서 미 국채의 신뢰도가 급락하면서 채권 금리가 상승한 결과다. 일본 30년물 국채 금리는 사상 최고치를 경신하는 등 채권시장 변동성이 확대되고 있다.

한국은행의 기준금리 인하를 앞두고 채권 금리 움직임에 전문가들의 셈법이 복잡해지고 있는 이유다. 금리 하락 재료(금통위 기준금리 인하)와 추경 규모, 적자국채 발행 규모, 미국과의 금리 동조화, 경기 침체 가능성 등이 상호작용 등 금리 상승 및 하락 재료가 혼재한다.

■ 추경 규모(금리 상승 재료) vs 기준금리 인하(금리 하락 재료)... 채권 방향은

미국 채권 금리와 동조화가 이뤄지는 가운데, 시장에서는 추경 규모에 촉각을 곤두세우고 있다. 증권가 채권 애널리스트 대부분은 오는 29일 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.75%에서 연 2.50%로 단행할 가능성이 크다고 보고 있으면서도 국채 금리의 추가 상승 여지가 있다고 보고 있다. N차 추경과 새 정부의 재정지출이 금리 상승 압력으로 작용할 것으로 보고 있어서다.

김지만 삼성증권 연구원은 "기준금리와 무관하게 향후 2~3개월은 금리 상승 리스크에 유의해야 한다"면서 "성장률 전망 하락과 같은 금리 하락을 이끌 부분은 채권 시장에 이미 상당히 반영됐고 새 정부 출범 이후 재정 지출 변화와 경기 부양 강도가 불확실하기 때문"이라고 설명했다.

이어 "5월 중 채권금리가 크게 상승(채권 가격 하락)함에 따라 채권을 다시 매수할 만한 금리가 되었다고 볼 수 있지만, 선물시장에서의 외국인 매도세가 이어지는 상황이므로 금리는 추가로 상승할 여지가 있다"고 강조했다.

김상훈 하나증권 연구원은 "올해 신정부의 2차 추경과 내년도 예산안 규모가 관건"이라면서 "따라서 재료 반영 전까지 장기물 비중 확대에 신중할 필요가 있다"고 말했다.

반면 우리나라 국채 금리는 하방 압력이 외려 더 강하다는 의견도 있다. 저성장 고착화로 인해 기준금리가 연말까지 연 2.0%로 낮아질 가능성이 큰 만큼 결과적으로 채권금리 방향성은 아래를 향할 수밖에 없다는 것이다.

백인석 자본시장연구원 연구위원은 "우리나라는 금리 하방 압력이 강한 편"이라며 "한국은행이 충분한 수준까지 금리를 내릴 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "본질적으로 우리나라는 저성장 고착화 국면에 있다"면서 "일시적으로 금리 변동성이 커질 수 있겠지만 금리는 하향 가능성이 크다"고 전했다.

실제로 모간스탠리는 26일 발표한 보고서에서 "한국은 2025년 연말까지는 기준금리를 2.0% 수준까지 낮출 것으로 보인다"고 전망했다.

캐슬린 오 이코노미스트는 해당 보고서를 통해 한은이 '수정 경제전망'에서 "올해 GDP 성장률 전망치를 최소 40∼50bp(1bp=0.01%포인트) 낮춰 1.0∼1.1%"로 제시할 것으로 예상했다. 내년 전망치도 1.5%로 내려 잡을 것으로 봤다.

■크레딧 시장, 하위 등급 투자심리 위축

이런 상황에서 올해 하반기 크레딧 시장이 녹록지 않을 것이란 전망도 나온다. 김상만 하나증권 연구원은 "2021년 이후 정체상태를 보여왔던 회사채 발행 잔액은 최근 들어 증가세가 빨라지고 있다"면서 "2020년까지 현금잉여를 기록했던 국내 14개 그룹사는 2021년 이후 설비투자 및 지분투자를 늘리면서 현금부족 규모가 크게 확대됐다"고 지적했다. 그 결과 주요 14개 그룹의 순차입규모는 2020년 대비 약 70조원 증가했다는 게 그의 설명이다. 이들 주요 그룹은 삼성, SK, 현대차, LG, 포스코, 롯데, 한화, HD현대, GS, 신세계, CJ, LS, 두산, 효성 그룹 등이다.

더 나아가 대내외 불확실성이 증폭되는 상황에서 홈플러스 사태에 따른 하위등급 투자심리 위축도 불가피하다.

김 연구원은 "홈플러스 사태로 최하단 등급인 BBB- 등급의 발행잔액은 거의 소멸상태"라며 이러한 비우량채 외면이 BBB0 등급으로의 전이될지의 여부가 모니터링 포인트라고 전했다.

khj91@fnnews.com 김현정 기자

Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 1[속보] 서울 시내버스 '운행 중단'...출근길 교통대란 현실화

- 2[속보][뉴욕증시] EU 관세 유예에 일제히 급등…나스닥, 2.5%↑

- 3[국제유가] OPEC+ 증산 전망에 하락

- 4[뉴욕증시] 트럼프의 EU 관세 유예 급선회에 급등…테슬라, 7% 폭등

- 5[속보] 서울 시내버스 28일 첫차부터 파업...노사협상 결렬

- 6이재명 “김문수 핵공유 공약 불가능”..金 “신뢰 쌓으면 가능”

- 7美·日금리 탠트럼, 하반기 韓 채권시장 방향은 [fn마켓워치]

- 8외인·기관 순매도에 코스피 2620선..반도체·이차전지 ↓ [fn오후시황]

- 9외국인·기관 순매도...코스피, 2630선 등락 [fn오전시황]

- 10한중엔시에스, 삼성SDI향 신규 냉각모듈 7월 양산 돌입..中공장 가동·매출 확대 기대감↑ [특징주]

- [AD] 5월20일 공략주